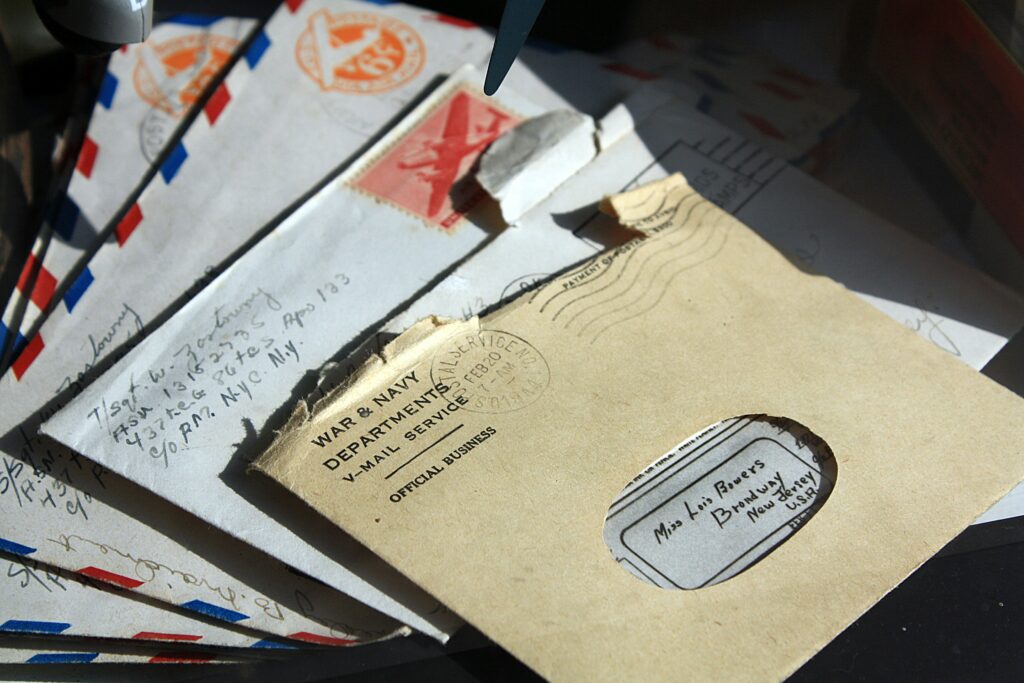

はじめに:郵便の扱いは「信用」そのもの

毎日の仕事で当たり前のように行われる「郵便物の発送」。

しかし、宛名の書き間違いや料金の不足、種別の選択ミスなど、ほんの少しの油断で届かない・返送される・信頼を損なうといったトラブルにつながることがあります。

特に公的機関や会社では、「郵便が届かない」だけでも大問題。

だからこそ、郵便物の種類やルールを正しく理解し、丁寧に扱うことが大切です。

この記事では、郵便物の種類ごとの特徴と注意点を、初心者にもわかりやすくまとめました。

第1章:郵便物の種類は大きく分けて7つ

日本郵便が扱う「郵便物」には、主に次のような種類があります。

| 種類 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 普通郵便(定型・定形外) | 一般的な手紙や書類 | 通知書・案内文など |

| 速達 | 早く届けたい郵便 | 緊急連絡・締切のある書類 |

| 書留 | 記録・補償付き郵便 | 契約書・証明書など重要書類 |

| 特定記録郵便 | 投函・配達記録あり(補償なし) | 申請書・提出書類など |

| 現金書留 | 現金を送れる唯一の方法 | 会費・報奨金など |

| レターパック | 全国一律料金で追跡可能 | 厚みのある資料など |

| 料金別納・後納郵便 | 法人・自治体用の一括処理方法 | 大量発送時 |

それぞれ、使い方を間違えると届かなかったり、返送されたりする可能性があります。

では、具体的に1つずつ見ていきましょう。

第2章:最もよく使う「普通郵便」

● 定型郵便

もっとも一般的な郵便です。

書類・封筒など、日常的な郵送物の多くがこの区分に入ります。

- サイズ:長辺23.5cm以内・短辺12cm以内・厚さ1cm以内

- 重さ:50g以内

- 料金:25g以内 → 84円 / 50g以内 → 94円

用途例:通知文、案内書、請求書など

● 定形外郵便

上記サイズを超えるものは「定形外郵便」となります。

分厚い資料や冊子などに使います。

- 重さ:50g超〜4kgまで

- 料金:120円〜(重さで変動)

- 形状:角形封筒やA4サイズなどが多い

💡注意点:

郵便料金が不足すると、「料金不足」シールが貼られて返送されます。

必ず、重量を測って料金を確認しましょう。

特に数グラムの差で料金区分が変わることがあるので注意です。

第3章:急ぎのときは「速達」

普通郵便よりも早く届けたいときは「速達」を利用します。

通常より半日〜1日早く届くのが特徴です。

- 料金:通常料金+260円(250g以内)

- 表記:封筒の右上に赤い線を3本引く、または「速達」と赤字で記入

用途例:入札関係書類、締切がある申請、重要な連絡文書など

💡注意点:

「速達」と書いても、投函する時間が遅いと翌日扱いになることがあります。

確実に当日発送したいときは、郵便局窓口に直接持ち込みましょう。

第4章:証拠を残したいときは「書留」や「特定記録」

書留は、送った・届いたの記録が残る郵便です。

重要な書類を送るときには欠かせません。

● 一般書留

- 追跡あり

- 受取人が署名または印を押す

- 補償あり(最大500万円まで)

- 料金:基本料金+450円〜

用途例:契約書、証明書、重要文書

● 簡易書留

- 一般書留より簡易的

- 補償は5万円まで

- 料金:基本料金+350円

用途例:証明書、住民票、領収書など

● 特定記録郵便

- 郵便局で出した記録は残るが、受取人のサインは不要

- 補償なし

- 料金:郵便料金+180円

用途例:申請書、報告書、軽い通知書など

💡注意点:

- 書留は不在だと配達されず、「不在票」が入ります。

→ 期限内に受け取られないと返送されてしまうため、期限付き書類には注意。 - 特定記録は補償がないので、「確実に届けたい」なら簡易書留が無難です。

第5章:現金を送るときは「現金書留」

現金を普通郵便で送るのは法律で禁止されています。

現金を送る場合は、必ず「現金書留」を利用しましょう。

- 専用封筒(郵便局で購入)を使用

- 料金:郵便料金+435円〜(金額により加算)

- 補償:送金額と同額まで

用途例:手数料・会費・報奨金・寄付金など

💡注意点:

- 通常の封筒では送れません。必ず専用封筒を使うこと。

- 金額を封筒の所定欄に記入する必要があります。

- 万が一紛失しても、補償が受けられます。

第6章:便利で人気な「レターパック」

最近は、レターパックを使う職場も増えています。

厚みがある資料でも送りやすく、追跡できる点が便利です。

| 種類 | 料金 | 特徴 |

|---|---|---|

| レターパックライト | 370円 | 厚さ3cm以内・ポスト投函OK |

| レターパックプラス | 520円 | 対面配達・受領印あり |

用途例:

- レターパックライト → 書類・パンフレット・申請書類

- レターパックプラス → 契約書・重要な報告書

💡注意点:

- 重さは4kgまで。

- ライトは「受領印なし」なので、確実に渡したいときはプラスを選ぶ。

- 両方とも全国一律料金なので、遠方への送付にも最適です。

第7章:大量発送に便利な「料金別納・後納」

自治体や企業でよく使われるのが、「料金別納」や「料金後納」です。

いちいち切手を貼る必要がなく、まとめて処理できるのが特徴です。

| 種別 | 支払い方法 | 主な利用者 |

|---|---|---|

| 料金別納郵便 | 事前払い(まとめて支払い) | 一度に多く送るとき |

| 料金後納郵便 | 月単位の後払い | 定期的に大量発送する団体 |

💡注意点:

- 郵便物に「料金別納」「料金後納」の表示が必要。

- 重さやサイズが異なるものを混ぜると受け付けてもらえない。

- 後納は郵便局と事前契約が必要です。

実務の例:

役所での「料金後納郵便」は、各課から集まる郵便を集計し、

種類・グラム別に分けて「差出票」をつけて提出します。

ここでの集計ミスが多いので、重さ・種類の確認を徹底しましょう。

第8章:封筒の書き方と発送前チェック

どの種類の郵便でも、宛名や記載方法が雑だとトラブルになります。

以下を確認してから出すようにしましょう。

✅ 宛名の基本ルール

- 住所は都道府県から正確に書く

- 建物名・部屋番号まで省略せずに

- 会社名・部署名も正確に

- 敬称(様、御中)の使い分けに注意

例:「〇〇株式会社 総務部御中」

「△△様」

✅ 封筒の封の仕方

- 中身が抜けないようにしっかり糊付け

- 封をしたら「〆」マークを書く(ビジネス文書の場合)

- 大量発送時は封が甘くなりがちなので注意

✅ 出す前のチェックリスト

- 宛名・住所の誤りはないか

- 封は確実に閉じたか

- 重量と料金区分を確認したか

- 郵便の種類(普通・速達・書留など)は合っているか

- 発送簿・控えの記録を残したか

第9章:郵便トラブルを防ぐための心得

どれだけ注意しても、トラブルは起こることがあります。

そんなときの対応を知っておくことも大切です。

- 届かないとき → 書留・特定記録・レターパックなら追跡可能。

- 返送されたとき → 料金不足、宛先不明、封の破損などが原因。

- 破損・紛失時 → 書留やレターパックプラスなら補償あり。

普通郵便は追跡も補償もないため、

「大事なもの」は必ず記録の残る方法で送りましょう。

第10章:まとめ|郵便の正しい扱いが信頼を守る

郵便物の扱いは、単なる事務作業ではなく「信頼を届ける仕事」です。

宛先に正しく・安全に・確実に届けるためには、

郵便の種類を理解し、状況に応じて使い分ける力が求められます。

🔍 本記事のポイントまとめ

- 郵便物は用途で「普通」「速達」「書留」「特定記録」「現金書留」「レターパック」に分かれる

- 料金や重さ、宛名ミスに注意

- 大量発送時は「別納」「後納」が便利

- 記録を残したい場合は「書留」か「特定記録」

- 封筒の封や宛名の書き方も信頼を左右する

💬 最後に

郵便は、デジタル時代になってもなくならない大切な通信手段です。

書類1通でも、相手への思いやりと確認のひと手間を大切に。

その積み重ねが、職場や組織の信頼を守る第一歩になります。

コメント